D’où vient l’oxygène dans l’air ?

Photosynthèse inversée

Mais que se passe-t-il donc avec l’oxygène que nous inhalons ? Nos poumons ressemblent à un arbre à l’envers qui pousse vers le bas ; les bronches deviennent des bronchioles, plus fines, auxquelles sont suspendues environ 300 millions d’alvéoles pulmonaires. À l’inspiration, l’oxygène de l’air parvient jusqu’à ces alvéoles, entourées d’innombrables petits vaisseaux sanguins, les capillaires.

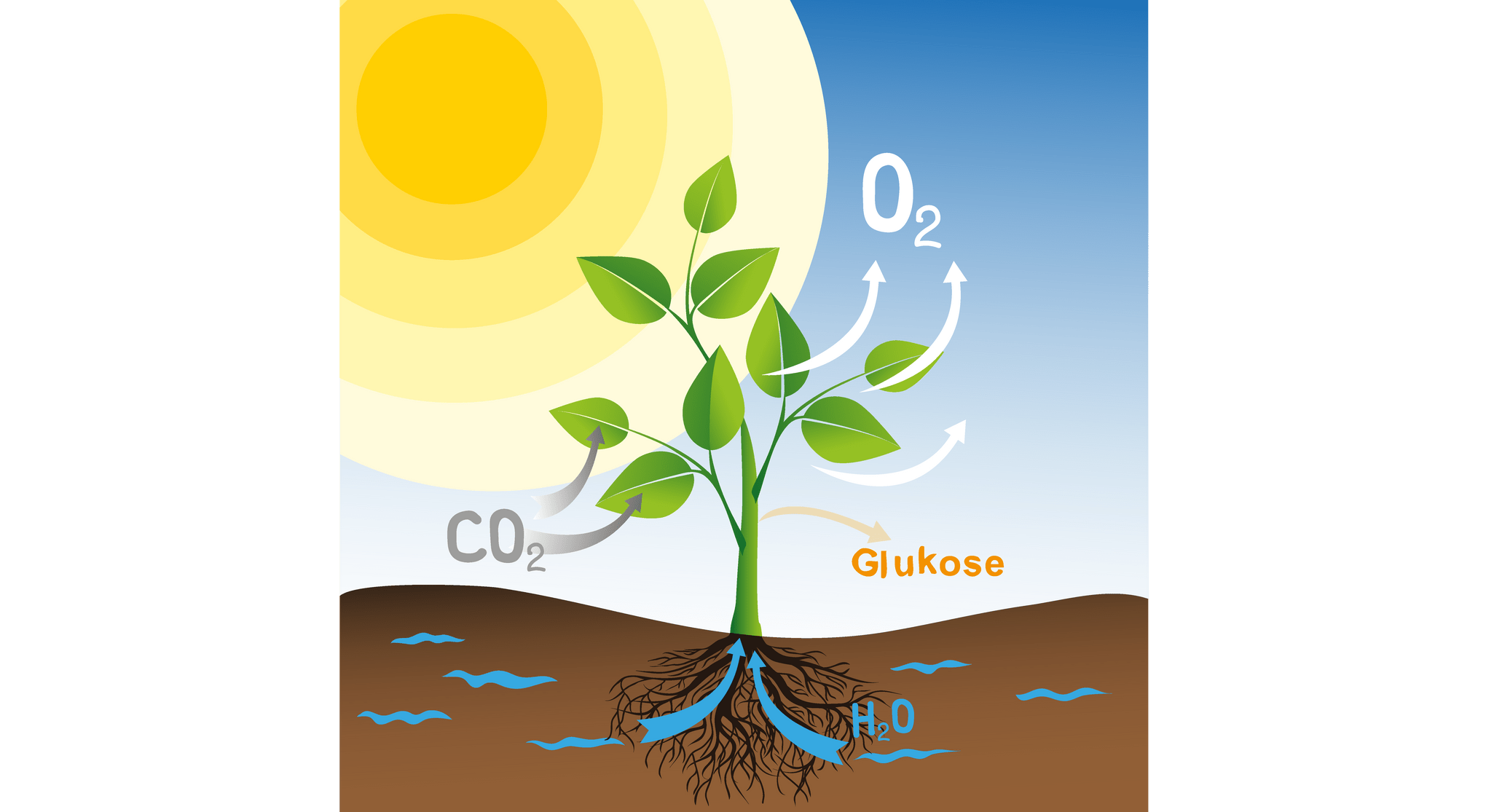

C’est là qu’ont lieu les échanges gazeux : le sang, pauvre en oxygène, s’enrichit en oxygène et rejette du CO2, que nous expirons. Le sang achemine l’oxygène jusqu’aux cellules, qui le transforment, ainsi que le glucose issu de la nourriture, en CO2 et en eau.

Le processus biochimique de la respiration cellulaire libère de l’énergie, qui est convertie en adénosine triphosphate (ATP).

Et l’ATP fournit l’énergie à l’organisme : il en a besoin pour tous les processus, du mouvement à la digestion en passant par l’activité cérébrale.

Le présent texte a été écrit avec l’appui technique du Prof. Dr Matthias Erb, professeur d’interactions biotiques à l’Institut de botanique de l’Université de Berne, et du Prof. Dr Klaus Mezger, professeur de géochimie à l’Institut de géologie de l’Université de Berne.